Historia del Chaco: Características de la Región Chaqueña, sus pueblos originarios

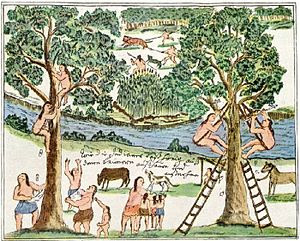

1) Explicar el origen de los pueblos indígenas de la región chaqueña.

2) Organizar a los grupos indígenas por familias lingüísticas.

3) Explicar cómo se organizaban las actividades cotidianas los grupos

étnicos del Chaco

4) ¿Cuáles eran los principales alimentos que consumían los indígenas?

5) Desarrollar los métodos de subsistencia (pesca, caza y agricultura)

que empleaban los indígenas de la región.

6) Desarrollar las características de la vestimenta y vivienda de los

grupos étnicos.

Enlace bibliografía: 👇

https://drive.google.com/file/d/1ISuqU4_9X_VS2-FBVln41g8xiePii2oG/view?usp=drivesdk

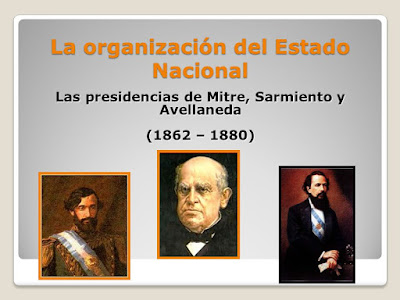

La Conquista del Chaco

1. Explicar el objetivo por el que se realizan las campañas

militares

2. ¿Cómo se desarrolló el proceso de colonización en el

Chaco?

3. ¿Cuál fue la principal actividad productiva?

4. ¿Qué sucedió con los pueblos indígenas después de las

campañas militares?

5. Describir el proceso migratorio de los habitantes de las

provincias limítrofes al Chaco

6. ¿Cómo se forma la región algodonera y el sistema

productivo algodonero?

Enlace bibliografía: 👇

Provincialización del Chaco

1. ¿Qué requisitos debía tener el territorio para lograr la

provincialización?

2. ¿Cuál fue el papel de Eva Duarte en el proceso de provincialización?

3. ¿Cuáles fueron los puntos más criticados de la

constitución de 1951?

4. ¿Qué sucede en las primeras elecciones?

5. Describir las principales obras del gobierno de Felipe

Gallardo (1953-1955)?

6. ¿Qué sucede después del golpe militar de 1955?

7. ¿Qué cambios sociales y económicos se producen en los

años (1947-1960)?

Enlace bibliografía: 👇

Presidencia Roque Sáenz Peña

1. ¿Qué influencia tuvo el desarrollo del ferrocarril en la

fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña?

2. Describir el arribo militar a la zona

3. ¿Cómo se produce la fundación y trazado del pueblo?

4. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores?

5. Explicar el inicio de las instituciones escolares

6. ¿Cómo fue evolucionando económicamente del pueblo?

Enlace bibliografía: 👇

http://marcos-altamirano.blogspot.com/2011/09/fundacion-de-presidencia-roque-saenz.html